文艺报丨寻访"老乡"诸葛亮(邵建国)

发表于2021年11月10日《文艺报》第八版

寻访“老乡”诸葛亮

文|邵建国

我的老家与诸葛亮的原籍沂南县相距不远,在古代,同属于一个郡,我们那里属于琅琊临沂,而沂南县称琅琊阳郡。虽说不是什么沾光的心理驱使,但当我在少时得知我们是“老乡”之后,心里也觉得有点美。从那时起,我就开始关注起诸葛亮在故乡时的传说的点点滴滴。

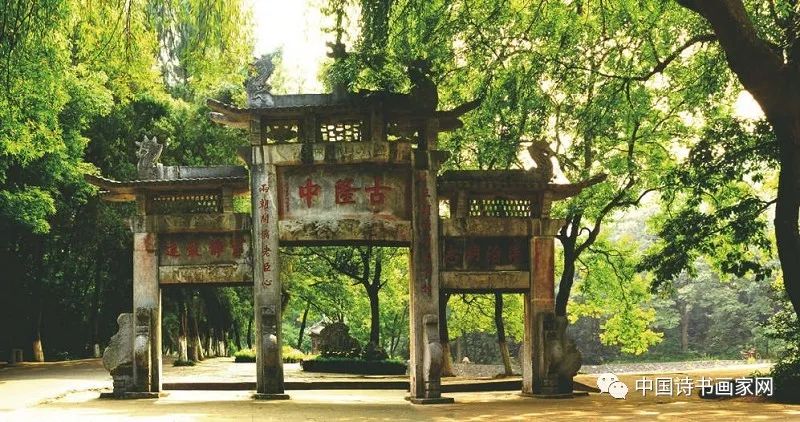

诸葛亮13岁时随叔父为避战乱从老家南下,直达离家一两千里之外的今湖北襄阳西隆中,这一带在当时属于南阳郡,因地处偏僻的山野,相对比较安定些,但文风很盛,求知欲极强的少年很容易受到熏陶。

其实,诸葛亮在山东老家时即打下了良好的文化基础。那时,人的总体寿命比现在要短,所以相对说来也早熟。尤其对于他来说,13岁绝对不是一个只知好玩的年纪。诸葛亮不仅是一般的早慧,而且还非常地爱好诗书。由于我对这位“老乡”颇感兴趣,在上高中和大学期间曾两次去沂南县寻访有关诸葛亮少时的一些传说。当时,我与一些耄耋之年的老翁和老妪交谈过,他们对诸葛亮充满感情,热情地回答了我的询问,经筛选后,有不少的传说还是很有价值的。比如,后世一般人只以为诸葛亮专注于军事、政治,实际上他在故乡时也很喜欢诗歌,爱好音乐。有一首乐府《楚调曲》叫《梁甫吟》(又名《梁父吟》),是在老家时就开始吟唱的。梁父山就是泰山附近的一座小山,是当时去世的人聚葬所在,所以此曲是一首挽歌。诸葛亮的父亲本为泰山郡丞,去世较早,诸葛亮常吟此曲,与常思亲情有关。有根据说,此曲至少有一个版本的词就是诸葛亮创作的。乡人传说他在吟唱时,双手抱膝,双目微眯向着前方,边思边吟,极其投入。不仅如此,他爱读诗,作诗多是四言的形式,只是由于后来南迁,途中颠沛,保留不多。在诸葛亮的其他文字中,时有四言名句,如:“鞠躬尽瘁,死而后已”“澹泊明志,宁静致远”等。与同时代的曹孟德诗中的“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”等诗句一样,具有四言诗的基本特征。诸葛亮对于后代子孙的遗训中有“不为贤相,亦为良医”一语,亦可见他擅以四言句表情达意。当时五言诗虽然已出现,但四言诗仍是诗人作诗的主流之选。由于命运的安排,他在诗歌方面基础颇深的才情虽未得到持续展示与生发,却不能因此而忽略了他在诗歌和音乐方面的深厚造诣。其实这并不为怪,据我所知,近现代也有在青少年时代崭露出诗才的佼佼者,后来时代却造就其为军政方面的栋梁,或因戎马倥偬,或因政务繁重,而未能集中成就为诗文方面的专门家,这也是属于人之常情。

记得当年在诸葛故土寻访时,听到一位年逾八旬的退休教师的一番见解:诸葛亮即使未去南方而留在故土,也不可能投向曹操,从沂南再往南不远就是孙权的吴国领地,但他也不可能投向孙权,同样不合他的口味,这是他的人生观价值观所决定的。只有在襄阳隆中碰到了刘备,才使他做出了出山的决定,而且直到“死而后已”。正如《三国演义》中名士水镜先生所预言的那样:“孔明虽得其主,不得其时。”为什么?因为刘备匡扶汉室的主张已失去了足够的号召力,而汉历经四百年国祚已形衰委顿,竭力“再兴”基本无望。尽管如此,诸葛宁愿辅佐三国中势力最弱的刘备,是他从道义方面的选择。到最后“知其不成而为之”亦无悔。这里有两个情节交代一下也许并不多余:曹操的谋士中,除郭嘉早丧,荀彧因意见不合即被曹操“赐死”,许攸因居功自傲被操借部下之手杀死,而诸葛亮之兄诸葛瑾辅佐孙权在东吴“当差”,基本上也是个“动动嘴跑跑腿”的角色。对照诸葛亮看来,还是颇值得寻味一番的。

老教师的见解涉及到诸葛亮的人生信念和信仰的根本,这也是后世的诗圣杜甫最推崇他的地方。老杜一生内容涉及到诸葛亮的诗作达十余首,其中最著名的大概要数七律《蜀相》:“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”看来老杜的确对早他五百年前的孔明先生心心相印。杜甫是诗人,实际上他在内心里也有政治抱负,这在他非止一首的诗作中都有显露;而诸葛亮由于各种原因不可能成为“专业诗人”,但这不影响他们成为跨越时空的“知音”。

我虽是一个一千多年后的晚辈,内心里却对这位同郡的“老乡”念念不忘。“而立”之年时,心生一念,想沿着老家至湖北襄阳隆中的路线,骑自行车一丝不苟地走上一遍,以在所经鲁、苏、皖、豫、鄂的地面上洒下对先贤无形的敬仰之意。

- 2023-12-01

- 2023-08-22

- 2023-04-24

- 2024-04-13

- 2023-01-16

- 2023-06-19

- 2024-11-27

- 2024-08-21